2026年01月14日

2025年度「教育助成論文」入選発表

2025年度の教育助成論文には全国から合わせて297件のご応募をいただきました。厳選なる審査と、上位候補校・園の現地を訪問しての調査を経て、入選論文を決定しました。入選論文については以下リンクよりご覧ください。

2025年11月28日

プレスリリース:「つながるまなざしカフェ in 横浜」開催

当財団が主宰する「つながるまなざし研究会(「科学する心」で語り合う幼保小連携)」では、2026年2月13日(金)に「つながるまなざしカフェ in 横浜」を開催、幼児教育の学びを活かした授業公開・秋田喜代美氏他 講師陣によるトークセッションを行います。事前申込制、先着150名まで。締切は2026年1月27日(火)15時です。

申込の受付は終了しました

2025年11月27日

射水市立片口小学校にて「子ども科学教育研究全国大会」を開催しました

11月8日(土)、2024年度にソニー子ども教育プログラム最優秀校を受賞した射水市立片口小学校にて、「子ども科学教育研究全国大会」を開催しました。全国から280名を越える皆様にご参加いただきました。

射水市立片口小学校では「事象や日常生活から問題を見いだし、解決に向けて粘り強 く探究することを通して、自他の幸せを追い求める子ども」をテーマとして研究を続けています。この手立てとして「子どもがAARサイクルを自ら回しながら問題解決できるようにする」ことに取り組み、「『科学する心』の醸成」、「自己の学びの調整」、「『つなぐ環境』づくり」、「『自分をみつめる』振り返り」を視点において、「科学が好きな子ども」の育成につなげています。

今回の全国大会では、研究発表、公開授業、授業者と語る会、ポスターセッション、記念講演を行いました。

授業は1年生生活科、2年生図画工作科、3年生体育科、4年生理科、5年生図画工作科、6年生理科の全学級の授業を公開しました。

どの授業も、研究の骨子である「子どもがAARサイクルを自ら回しながら問題解決できるようにする」ことが授業者にも児童にも意識されており、児童の発言や提案、話合いなどを基にして授業がぐいぐい進んでいたように思います。先生方は、児童が回すこのAARサイクルの中で、適時適切に介入・支援・指導をしており、研究の中にある「3つの立場【ジェネレーター】【ファシリテーター】【ティーチャー】を使い分ける教師の関わり」を具体的な先生の姿で見ることができました。

授業後の「授業者と語る会」では、授業者とともに参加者が本日公開の授業と片口小学校の研究内容等について協議をしました。

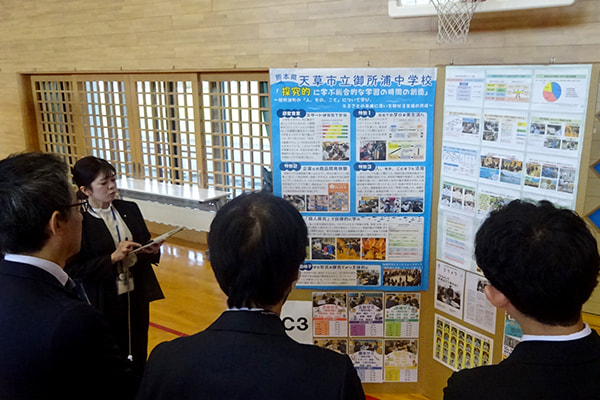

ポスターセッションでは、北海道、青森県、福島県、新潟県、東京都、神奈川県、愛知県、福岡県、熊本県、鹿児島県の学校関係者・教育関係者の方々の発表があり、参加者と熱心な協議が行われました。全国各地から集まった教育関係の方々が、一つの学校や団体の教育活動や実践・研究等について我が事としてとらえ、「自分の学校で取り入れられます。」という発言も多く聞かれ、有意義なセッションの場となったように思います。

記念講演では、写真家のイナガキヤストさんが射水市ケーブルネットワークアナウンサーの木村夏樹さんの進行により、「ファインダー越しに見る“富山の本気”」という演題でお話しくださいました。イナガキヤストさんは、何枚もの写真作品を提示しながら、その美しい風景や心が温かくなる人物等について、また、SNSの投稿から新たな着眼や発想を得たことなどについて、話してくださいました。一枚の写真から「何を感じるか」「何を見て取るか」「見えない何かを見るか」等、「教職員が児童生徒を見る目」に共通することを深く教えていただいた気持ちがしました。

全校児童約160人の片口小学校に、日本各地から280人を越える教育関係者・学校関係者が集いました。これから教員になろうとする大学生も多く集まりました。『片口小学校の教育』を学びに集まった方々が学んだことを全国各地の自校に持ち帰り、自校の教育に役立てていただけることを期待いたします。

2025年09月26日

「つながるまなざしカフェ in 横浜」を開催します

当財団が主宰する「つながるまなざし研究会(「科学する心」で語り合う幼保小連携)」では、2026年2月13日(金)に「つながるまなざしカフェ in 横浜」を開催します。横浜市立立野小学校を会場に、秋田喜代美氏(学習院大学 教授)特別講演、公開授業や参加者同士の交流等を行う予定です。詳細は11月中旬、当財団ウェブサイトにてご案内します。

- 【開催日時】2026年2月13日(金)午後(予定)

- 【内容】

- 秋田喜代美氏(学習院大学 教授)特別講演

- 公開授業 小学校6年生 理科

- 参加者同士での対話 等

- 【対象】学校・園の教諭、保育者および教育・保育関係者

2025年09月16日

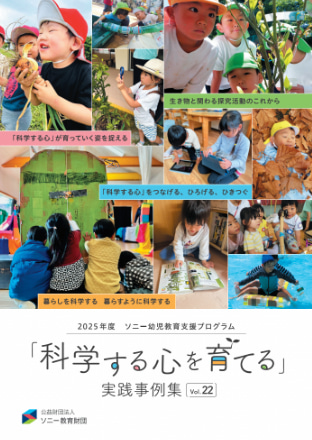

プレスリリース:『科学する心を育てる 実践事例集 Vol.22』発刊

『科学する心を育てる 実践事例集』最新号Vol.22を掲載しました。PDFを無料でダウンロードしていただけます。

当財団では毎年、保育実践論文の入選論文から園独自の保育実践を編纂し、「科学する心」を育てるユニークな保育実践や工夫を凝らしたアイデアなどをご紹介しています。

2025年度版は「生き物と関わる探究活動のこれから」「暮らしを科学する 暮らすように科学する」「『科学する心』が育っていく姿を捉える」「『科学する心』をつなげる、ひろげる、ひきつぐ」の視点で章立てしています。

また、乳幼児期から育つ「科学する心」が、小学校での深い学びへとつながることをイメージしていただくため、学校対象「教育助成論文」入選校の事例も掲載しています。

園内研修や、日々の保育や授業の参考に、ぜひご活用ください。

2025年09月10日

「保育者の夏Fesss! 2025」を愛媛県で開催しました

2025年8月9日(土)、「乳幼児のための“科学する心”ネットワーク」(会員数約1200名)の会員を対象に、「保育者の夏Fesss! (フェス)※」を愛媛県で開催しました。年に一度、会員がリアルで参加できる本イベントには全国から会員が参集し、つながり合いを楽しみながら、「科学する心」の保育について熱く学び合いました。

会場となった「むぎの穂保育園」は、昨年の「夏Fesss!」に講師としてお招きした出原大先生が、地域の協力を得ながら自然豊かな園環境を一から作り上げた園。「出原大先生の園に行ってみたい!」という会員の声により、今回の園舎・園庭見学が実現しました。さまざまな植物や小さな生き物を身近に感じられる園庭は、子どもたちだけでなく誰にとっても心地よく、参加者からは「難しいこともあるかもしれないが、ぜひ自園に取り入れたい」という声が多く聞かれました。

出原大先生のお話の後、会員による自主組織である「『科学する心を育てる』サークル」の7サークルが、日ごろの活動内容を発表しました。参加者は好きなサークルに分かれ、興味のある内容について語り合いました。1枚の写真から子どもの心もちを感じたり、保育に役立つ映像作成のテクニックを学んだり、透明のビニールシートに霧吹きで水をかけて水滴の様子をじっと眺めたり……ワクワクでいっぱいの学びの時間となりました。

参加者からは「出原先生の“子どもたちを自然に帰そうよ”という言葉が一番印象に残りました」「学び合うことを心から楽しんでいる人たちの輪に入り、なんて幸せな空間だろうと心が満たされました」「保育と向き合うエネルギーを充電されてもらえる場になりました」など感想が寄せられました。来年の「保育者の夏Fesss! (フェス)」もお楽しみに!

乳幼児のための「科学する心」ネットワークの入会条件や詳細についてはウェブサイトをご覧ください。

※「保育者の夏Fesss!」は、「夏Fes(フェス)+Sony Education Foundation(ソニー教育財団)+Scientific Mindset(科学する心) 」を組み合わせた造語です。

2025年08月29日

[募集終了]<第2弾>子ども科学教育研究全国大会 特派員募集!

ソニー教育助成論文で最優秀校に選ばれた学校を会場に開催される「子ども科学教育研究全国大会」(以下、全国大会)へ参加するための交通費を助成します(上限1万円)

優れた実践や取り組みを間近で見て、感じたことをレポートにまとめて発信していただけませんか そして全国から集まった仲間と交流を深め、ネットワークを広げませんか。

第2弾は11月8日(土)開催の射水市立片口小学校の特派員を募集します。(応募締切:10月1日(水)15時)

詳しくは募集案内をご覧ください。

2025年08月25日

第3期ミライティーチャーズアカデミー成果発表会を開催しました

2025年8月8日(土)、9日(日)の2日間、ソニーシティ大崎、ソニーグループ(株)本社において「第3期ミライティーチャーズアカデミー」の成果発表会を行いました。

この研修は、先生方に中長期的な視点で自らの行動や役割を見直すきっかけにして欲しい、また、教育界が抱えている課題を見出して、周りの人や組織を巻き込んで行動し、志を持って教師の魅力を周囲に発信し共感する仲間を増やせるリーダーになって欲しいという当財団の思いでスタートしたものです。

第3期は、2024年6月から、「子どもたちが2050年に自分らしく生きられるように、あなたたちは何をしますか?」という全体テーマに向かって、全国から集まった受講生(小・中学校の教員)が6チームに分かれて、集合研修、オンライン研修、講演聴講、学校での実践、オンラインでのチーム別分科会、テーマ発表会、中間発表会等を行ってきました。

成果発表会の初日は、「自分らしさ」、「子どもの“なりたい自分”の創造」、「自己選択・選択決定して生きる子ども」、「非認知能力」、「子どもが自身の強みと弱みを受け入れるための支援」、「他者との調和」、「アドラー心理学」、「保護者との一層の連携」等をキーワードとしたチームごとの研究発表を行いました。

2日目の個人発表では、受講生たちは中長期的な展望に立って、教育界が抱えている課題についての考えやこれについての自分のアクションプランを述べたり、周りの人や組織を巻き込んで行動していくリーダー像を語ったりしました。

この2日間の成果発表会と協議を経て、Phase4となる現場での実践へと進んでいきます。

2025年08月06日

加納幼稚園にて「最優秀園 実践発表会」を開催しました

2025年7月12日(土)、昨年度の「保育実践論文」で最優秀園を受賞した、岐阜市立加納幼稚園(岐阜県)において「最優秀園 実践発表会」を開催しました。

当日は、全国から280名を超える保育・教育関係者が集い「自分で考え行動(考動)する力の育成」~子どもと一緒に心ときめかせ、共に創り出す環境構成や援助について考える~を研究テーマに、公開保育・園の研究発表・記念講演などを行いました。

午前の公開保育では、年長児がこだわりをもって、ものづくりや表現遊びをする様子や、年中・年少児が園庭で、水や砂・泥の感触をたっぷりと感じて感性を働かせ遊びこむ姿など、加納幼稚園の日常が垣間見られていました。

その後、隣接する加納小学校の体育館に場所を移して、6年生の児童(加納幼稚園の卒園児)による探究学習の発表や、保護者のハンドベル演奏が行われました。

午後には、加納幼稚園の先生による研究発表と、市内小・中学校7校によるデジタルセッションを行いました。園の先生と学校の先生が互いに実践を見合うことで、その後の参加者全員によるグループディスカッションでも活発な議論となり、保幼小中が互いに豊かにつながり合い「科学する心」の理解を深めていきました。

最後に、講師の大豆生田啓友氏(玉川大学教授・ソニー幼児教育支援プログラム審査委員)より、「子どもが中心の『共主体』」の保育へ」を演題に、ご講演をいただきました。「主体性」はその子の「その子らしさ」を尊重し、その子とのかかわり(関係性)の中でとらえることが大事であることや、小学校で大切にされている探究的な学びは、実は乳幼児期から子ども主体ではじまっていることなど、子どもの声を聴くこと、声に聞き入ること、「あなたはどうしたい?」と、常に子どもの心に耳を傾けることの大切さにふれたお話に、会場に集う多くの先生方の心が揺り動かされた時間となりました。

詳細な内容は、後日、当財団ウェブサイトに掲載する“開催レポート”にてご報告する予定です。

2025年08月01日

2025年度「ソニー教育助成論文」応募受付スタート!

2025年度「ソニー教育助成論文」の応募受付を開始しました。締切は9月2日(火)15時送信完了分までです。たくさんのご応募をお待ちしております。

【締切】2025年9月2日(火)15時送信完了分まで

ご登録・ご応募はこちらから

※ご応募にはログインアカウントの登録が必要です。

2025年07月24日

「2025年度ソニー教育助成論文」8月1日(金)より応募受付開始

2025年度「幼稚園・保育所・認定こども園」、「小・中学校」、「小・中学校の教員個人」を対象とした3つの教育助成論文の募集を、8月1日(金)より当財団ウェブサイトにて開始します。

2025年06月27日

福井大学教育学部附属義務教育学校にて「子ども科学教育研究全国大会」を開催しました

6月13日(金)、2024年度にソニー子ども科学教育プログラム「教育実践論文」で最優秀校を受賞した福井大学教育学部附属義務教育学校にて、「子ども科学教育研究全国大会」を開催し、全国から約600名の皆様にご参加いただきました。

「探究し協創するコミュニティ~学びを共に繰り上げるプロセスをデザインする~」を主題として、義務教育学校という特色を生かした教育活動の公開、さらに隣接する幼稚園の公開があり、12年間を通した「学びと育ちをつなぐ教育」を見ることができました。

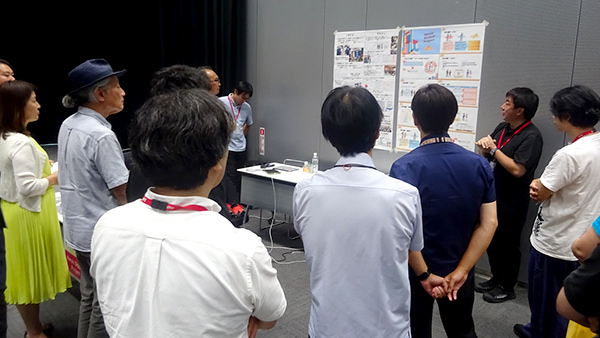

午前中には、児童生徒によるオリエンテーションとポスターセッション、二つの授業の公開がありました。

ポスターセッションでは、「社会創生プロジェクト」での学習内容を生徒が発表しました。興味関心や課題意識等に強く裏打ちされた課題を生徒自身が設定し、自律的に学んでいることがよく分かるものでした。

公開授業では、「発意―構想―構築―遂行・表現―省察」の五つの過程を一つの学習サイクルとして構成されていることが明確で、児童生徒もこのことをしっかりと理解して学習しているという姿が見られました。先生方は子どもたちの言葉をよく聞き、子どもたちの反応を丁寧に見て、意見を傾聴し、そして適時適切に支援、返答、助言、反応、受容等をしていました。子どもたちは安心して自分の考えをつぶやき、発信し、時に主張、説得しており、印象的であったのは先生方の子どもたちへの返答が「そうか、どうしたらいいのかな」、「なるほど、どうしてかなあ」、「それは困ったね、どうしようか」等と確かに受け止めて、そしてまた子どもたちに「学び」を返していたことでした。「『受動的な学習者』から『能動的な創り手』へ」という先生方の意識が子どもたちに学びを委ね、任せるという姿で現われていました。

分科会

分科会特徴的なプログラムの一つが午後の分科会でした。教科ごとの分科会、その前半の時間に後期課程の生徒も参加したのです。例えば数学科の分科会では「なぜ数学科を学ぶのか」について先生方と生徒が議論を交わしていました。「正解を出すことが数学ではなく、『過程こそが大事だと学ぶこと』が数学だと思います。」とある生徒が発言していましたが、まさにこの学校の「協創」、先生も生徒も共に学ぶという理念を貫く分科会の形であったと思います。

シンポジウムでは「協働探究でひらく『世界』」というテーマで、シンポジスト3名がコーディネーターのもとに意見を述べられました。探究の肝は「よく見る」「よく考える」こと、学習を振り返った時にしっかりと「省察」すれば「活動あって学びなし」にはならないということ、そしてまた重要なことは教師が「おっ、どれどれ。」と子どもたちにかかわり、より細部に介入していく、いざなっていくということ、時に子どもと同じ目線になって驚いてみたりするなど子どもとかかわること、教師の「解像度」の上げ方やきめ細やかさが大事であるということなどが議論に上りました。

途中、義務教育学校の先生も発言を求められ、「義務教育学校になった利点の一つは、教師も子どもと共に『省察』するようになってきたことです。子どもをよく見るようになってきました。これまでは子どもたち全員を見ていた、教材を通して子どもたちを見ていたのが、子どもたち一人ひとりを見るようになったように思います。」とお答えになっていましたが、このシンポジウムにおいても、先生も生徒も共に学ぶという「協創」の理念が貫かれており、学校全体で取り組んでいることが伝わってきました。

2025年06月20日

めずらこども園にて「審査委員特別賞 実践発表会」を開催しました

6月7日(土)、昨年度の「保育実践論文」で優秀園 審査委員特別賞を受賞した社会福祉法人芽豆羅の里 幼保連携型認定こども園 めずらこども園(大分県)において、「優秀園 審査委員特別賞実践発表会」を開催しました。

当日は、現地とオンラインのハイブリッド形式で行われ、全国から150名を超える保育教育関係者が集い「『おもしろい!』からはじまる探求活動」を研究テーマに、公開保育、年齢別グループセッション、研究発表と指導講評、対談など、対話を多く取り入れた研究会を実施しました。

0,1,2歳児クラスの園庭では、水道の水を出して、水の勢いや流れをじっと見つめ続ける子、全身でダイナミックに水遊びを楽しむ子。3,4,5歳児クラスでは、フォレスト(ヤギやニワトリを飼育したり、虫取りをしたり草原の場)で、産まれたてのニワトリの卵を手に、参観者とあたたかさを共有する子など、一人一人が自ら環境に働きかけ、「おもしろい!」からはじまる「科学する心」を育んでいく姿が見られました。

午後は、園の先生方による受賞論文のご発表で、論文に記載されていた2歳児が○(まる)との出会いに興味を持つ実践や、今も継続して育まれている「科学する心」の子どもたちの姿。河合優子氏(聖徳大学教授・論文審査委員)による演題「実践からみんなで学ぼう!」のお話などがあり、会場との対話を通して、“みんなで暮らしを共にすることの大切さ”や、“環境教育の大切さ”について語り合う時間となりました。

最後に、安井正人氏(慶応義塾大学教授・論文審査委員長)、宗像文世氏(めずらこども園園長)の対談では、“子ども自らが好奇心や情熱をもちトライ&エラーを繰り返していくことの重要さ”や、“生命倫理の根源である「相手を思う心、共に生きる心」が「科学する心」を育む根っこである”ことなど、参加者一人一人の心の奥深くに響く対話が繰り広げられました。

2025年06月13日

荒尾第一幼稚園にて「最優秀園 実践発表会」を開催しました

2025年5月24日(土)、昨年度の「保育実践論文」で最優秀園を受賞した荒尾第一幼稚園(熊本県)にて、「最優秀園 実践発表会」を開催しました。全国から約150名の保育・教育関係者が集い、「広がりと深まりを生む環境との対話」を研究テーマに掲げて開催された本実践発表会では、午前中は公開保育を実施。午後には研究成果をまとめたポスターセッションやパネルディスカッションを行いました。「保育実践論文」の審査委員でもある秋田喜代美先生(学習院大学教授)や中ノ子寿子先生(尚絅大学助教)をはじめ、荒尾市長、荒尾市教育長、荒尾市立清里小学校校長にもご登壇いただき、お話を伺う貴重な機会となりました。

午前:公開保育

当日は朝から雨模様でしたが、室内外問わず、好奇心を刺激されながら主体的に遊びこむ子どもたちの姿が見られました。光や鏡、段ボール、廃材、土粘土など、多様な素材を自由な発想で使いこなす子どもたちの姿からは、安心して遊びに没頭できる豊かな保育環境と時間が保障されていることが伝わってきました。

たとえば、テントの下に広げられた模造紙大のキャンパスにダイナミックに筆を走らせたり、水たまりにスプレーボトルで絵の具を吹きかけて混色の変化を楽しんだりしていました。また、ホールでは天井からつるされた布でかくれんぼをしたり、映し出された大きな樹の下で友達とイメージを共有して楽しんだりする姿が見られ、天候さえも保育環境の一部とする柔軟な発想が印象的な保育が展開されていました。

午後:ポスターセッションとディスカッション

午後の部は、近くのショッピングモールの広場にて開催。担任自ら作成したポスターの前で、参加者と語り合い、大いに盛り上がりました。会場が公共の場であったため、ポスターのモデルとなった子どものご家族や通りすがりの買い物客も足を止め、地域に開かれた発表会の意味深さを実感する場面も見られました。

パネルディスカッションでは、秋田先生のファシリテーターのもと、小学校と幼稚園それぞれの立場から、「幼小連携」をテーマとしたクロストークが行われました。お便りの交換による交流の実践例を通じ、形式的な連携ではなく、「目の前の子ども」を中心に据えた本質的な連携の重要性が語られました。そのためには、就学前教育と小学校教育が互いのことをより理解し合う姿勢が不可欠であるとの意見も共有されました。

ご講演と締めくくり

最後には、秋田先生によるご講演「『科学する心』でつながりあうまなざし」が行われました。ご講演では、未来を見据えたこれからの社会に必要なのは、「質の高い探究的な学び」であること、そしてキーワードは「探究」であると語られました。保育における未来志向の実践の重要性が示されました。

本実践発表会では、荒尾市の市長、教育長、小学校長をはじめ、地域の皆様、全国からご参加いただいた保育・教育関係者とともに、学びを深め合う一日となりました

2025年05月28日

ミライティーチャーズアカデミー[第3期]中間発表会 開催

4月27日(日)にソニーグループ本社(東京)で第3期ミライティーチャーズアカデミー中間発表会を行いました。新年度が始まり忙しい時期ではありましたが、全国から受講生の皆さんが集まり熱心な議論が交わされました。

この研修は全体を大きく3つのPhaseに分けて段階的に学びを進めており、現在はPhase3の時期に入っています。

昨年12月末の「テーマ発表会」で各チームの方向性が固まり、徐々に実践に取り掛かり始めているチームもあります。

次回は、8月の「成果発表会」になります。1年半の研修を通して仲間たちと練り上げてきたプロジェクトの最終発表の場です。今の社会や教育をどのように受け止め、全体テーマ「子どもたちが2050年に自分らしく生きられるように、あなたたちは何をしますか」にどのようなアプローチで迫るのか、各チームの発表に期待をしたいと思います。

2025年05月19日

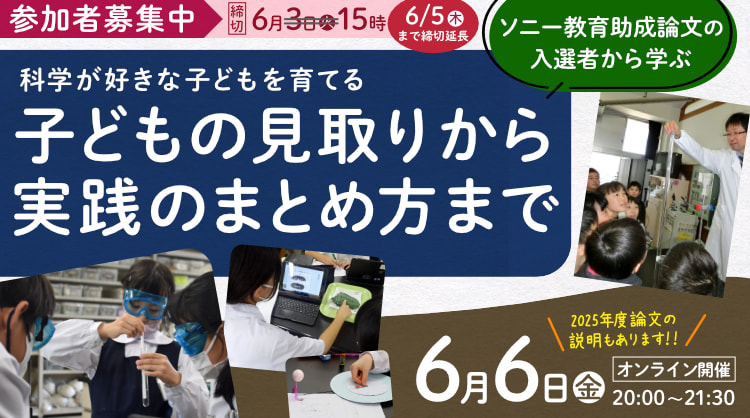

[募集終了]「子どもの見取りから実践のまとめ方まで」

昨年度のソニー教育助成論文に入選された先生方から実践発表や論文への取り組みについてお話いただく「科学が好きな子どもを育てる『子どもの見取りから実践のまとめ方まで』」をオンライン(Zoom)で開催します。当日は2025年度論文の説明もあります。ぜひご参加ください。

- 【開催日時】2025年6月6日(金)20:00-21:30 ※参加費無料

- 【内容】

- 2024年度ソニー教育助成論文入選者・優秀校による実践発表:20:00-21:00

- 齋藤祐聖さん(鹿児島大学教育学部附属小学校)

- 村西祐貴大さん(香取市立山田中学校)※前任校

- 鴫原卓さん(郡山市立明健小学校)

- 2025年度論文募集説明会(ソニー教育財団):21:00-21:30

- 2024年度ソニー教育助成論文入選者・優秀校による実践発表:20:00-21:00

- 【開催形態】オンライン(Zoom)

- 【対象】小・中学校の教員ならびに教育関係者

- 【申込締切】

2025年6月3日(火)2025年6月5日(木)15時 ※締切を延長しました - 【申込方法】参加申込フォームより必要事項をお送りください

2025年04月01日

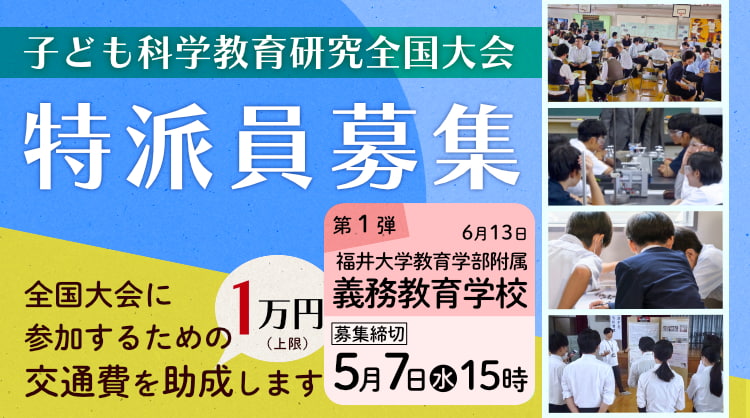

[募集終了]<第1弾>子ども科学教育研究全国大会 特派員募集!

ソニー教育助成論文で最優秀校に選ばれた学校を会場に開催される「子ども科学教育研究全国大会」(以下、全国大会)へ参加するための交通費を助成します(上限1万円)

優れた実践や取り組みを間近で見て、感じたことをレポートにまとめて発信していただけませんか そして全国から集まった仲間と交流を深め、ネットワークを広げませんか。

第1弾は6月13日(金)開催の福井大学教育学部附属義務教育学校の特派員を募集します。(応募締切:5月7日(水)15時)

詳しくは募集案内をご覧ください。