![]()

ソニー幼児教育支援プログラム 幼児教育保育実践サイト

保育のヒント ~科学する心を育む~

- トップ >

- 20211124 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~

保育のヒント~「科学する心」を育てる~

レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)

子どもの姿から「科学する心」を見取る時、皆さんはどのような工夫をされていますか?

子どもの姿から「科学する心」を見取る時、皆さんはどのような工夫をされていますか?

今回は、一人の保育者が記録した子どもの姿をレーダーチャート化し、全教職員で協議を重ねている園の実践をご紹介いたします。レーダーチャートを使った考察により、子どもの育ちを多面的に理解することに繋げています。

カマキリがバッタを食べている/5歳児

5つの力

- 保育者の印象に残った子どもの姿を記録し、そこから読み取ることができる5つの力について全教職員で協議する。エピソード場面で見られた「5つの力」をレーダーチャート化し、なぜそう感じたのか全員で協議することで、促されたであろう力を共有し、その協議を基に、記録者は「5つの力」について再考察する。

- 数値化は、子どもを評価するためのものではない。全教職員が一人の子どもを共通の視点で見取る協議の窓口とすることがねらい。子どもの育ちについて話を深め、保育の視点を広げるためのツールとして使用。記録者は一つの遊びを振り返り、子どもの育ちを見取るが、他の教職員の様々な意見を聞くことにより、自分一人では気付けない子どもの力を多面的に見取ることができるようになっている。

- 本園で育てる「科学する心」の5つの姿

- 自ら遊びを見付けると自分の思いをもち、様々な形で表現するようになる。→感じる・気付く力

- 自分の思いをしっかりと表現する場が保障されれば、自分でしたいことをしようとする。→うごく力

- その遊びに対し、楽しいと感じることができる。繰り返し遊び、より一層遊びを楽しくしようと試行錯誤する。→考える力

- 遊びの広がりや深まりにつなが、夢中になって遊びこむようになる。遊びを工夫したり、粘り強く取り組んだりする。→やりぬく力

- 人とかかわる力

エピソード

【場面1】9月初旬

夏休み明けから、バッタ採りを行いながら遊んでいたAさん。雑草園にはショウリョウバッタやオンブバッタ、キリギリス等様々な種類のバッタを見ることができた。

夏休み明けから、バッタ採りを行いながら遊んでいたAさん。雑草園にはショウリョウバッタやオンブバッタ、キリギリス等様々な種類のバッタを見ることができた。

最初は、なかなかバッタを素手で触れなかったAさんであるが、この日、①勇気を振り絞って恐る恐るバッタを捕まえ、嬉しそうに保育者に見せてきた。②自分でバッタが食べる物を図鑑で調べ、③食べやすいようにとはさみでカットした草を飼育ケースに入れ、バッタが住みやすいように環境を整えていた。

【場面2】9月上旬

この日も引き続き、雑草園、畑付近でバッタを採り飼育ケースの中に入れていたAさんである。友達と一緒にバッタ採りを行っていたが、一緒にバッタ採りを行っていたBさんがカマキリを発見した。本児は「図鑑の写真ではチョウチョを食べていたから、バッタは食べないよ! 一緒に入れよう!」とバッタとカマキリを同じ飼育ケースに入れた。

この日も引き続き、雑草園、畑付近でバッタを採り飼育ケースの中に入れていたAさんである。友達と一緒にバッタ採りを行っていたが、一緒にバッタ採りを行っていたBさんがカマキリを発見した。本児は「図鑑の写真ではチョウチョを食べていたから、バッタは食べないよ! 一緒に入れよう!」とバッタとカマキリを同じ飼育ケースに入れた。

しばらくすると、カマキリはバッタを捉え食べていた。その④捕食シーンを見たAさんは、しばらく無言でその様子を眺めていた。「格好良…」Aさんは、カマキリがバッタを食べきるまで眺めていたが、発した言葉はその一言のみであった。その後は大切に育てていたバッタもカマキリの餌になることを知り、「バッタ」のことを「餌」と呼び始め、雑草園に行っては「餌捕まえたよ」と飼育ケースの中に入れていた。

【場面3】9月下旬

だんだんと秋が深まり雑草園にバッタが少なくなっていた。カマキリのために餌を探しに行くAさんの姿はあるが、バッタを捕まえることができなくなっていった。⑤それでも、バッタを探しながら遊びの時間を過ごした。

だんだんと秋が深まり雑草園にバッタが少なくなっていた。カマキリのために餌を探しに行くAさんの姿はあるが、バッタを捕まえることができなくなっていった。⑤それでも、バッタを探しながら遊びの時間を過ごした。

その日の遊びの振り返り(クラスの全員で)において、Aさんは⑥「バッタ探しをしたけど、バッタがおらんのんよ」と友達に伝えた。そこからクラスでは「秋になったからバッタが少ないんだよ!」、⑦「餌が捕まえられないんだったら、逃がしてあげたら良いんじゃない」という意見が聞かれた。Aさんは何か言いたげな様子ではあったが、「クラスのみんなもそう言っているし…」という表情をしていた。⑧保育者はAさんの気持ちを考慮し「カマキリが卵を産むまで飼ってみたい」と言ったが、「餌が無いのに?」等と問われ子どもたちに却下された。クラスの子どもたちとカマキリを逃がす際にAさんが保育者の元に寄ってきて「いつか、カマキリの卵見つけたら、先生に見せてあげるね」と小声で伝えてきた。

遊びの中で育まれているA児の5つの力(「科学する心」)

場面1

- ①「怖いけど捕まえたい。」と、バッタを捕まえることに心動かされている。(感じる・気付く力)

- ②様々なバッタの種類を図鑑で調べる。(考える力)

- ③飼育ケースの中を図鑑で見たような環境にし、食べやすいように草をカットしたことはバッタに対する思いやりやいたわりの気持ちが感じられる。(考える力)

場面2

- ④カマキリの捕食シーンを目の当たりにし、驚き、心が大きく揺さぶられた場面である。しばらくその様子を観察しながら「格好良い…」と表現したA児の中では、興味の対象がバッタからカマキリに移行した瞬間であると推察できる。(感じる・気付く力)

場面3

- ⑤この日まで、友達が他の遊びをしていてもA児はカマキリの餌となるバッタを探してから遊びに加わったり、バッタが少なくなっても探し続けたりする姿が見られた。(やりぬく力)

- ⑥秋になればバッタが少なくなるということを知ることができた。(感じる・気付く力)

- ⑦カマキリを逃がすことで「自分で餌を見付け、生き延びることができる」というクラスの意見と「まだ飼いたい」という自分の思いの葛藤があったと予想できる。(考える力)

- ⑧A児は、普段から積極的に集団の中で発表するタイプではない。バッタを自分だけでは見付けられなくなり、何とかしたいという思いから遊びの振り返りにおいて友達に相談した。問題を解決する方法を自分なりに考えた結果である。その結果、逃がすようになったことには納得していなかったと推察できるが、気持ちに折り合いを付け、逃がしたことが推察できる。保育者が「引き続き飼いたい」と自分の気持ちを代替してくれたという思いから「いつか、カマキリの卵見付けたら、先生に見せてあげるね」という発言につながったと考えられる。(人とかかわる力)

レーダーチャートの考察

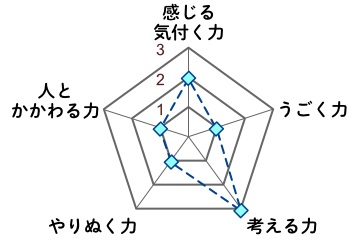

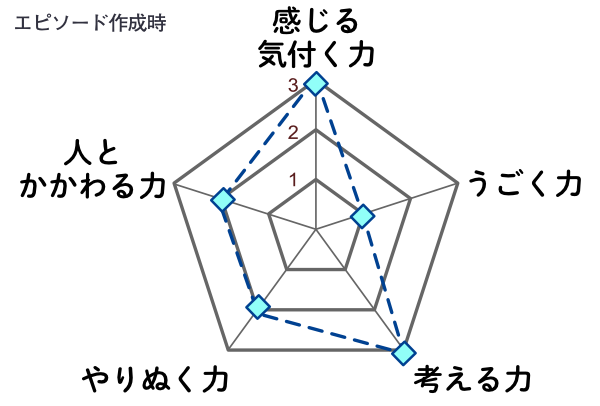

- A児の興味・関心はバッタの飼育からカマキリの飼育に移行していった。カマキリがバッタを食べるシーンを見るという直接体験を通して、カマキリが何を食べるのか、どうやって食べるのか図鑑に載っていなかったことを体験し、気付くことができた。生き物の世界について感じる場面が多々あったように思われる。そのため、感じる・気付く力を「3」とした。

- バッタの名前を図鑑で調べようとしたり、図鑑で見た飼育環境を再現したりしようとする姿が見られた。自分なりにはさみで草をカットしたことなどは考える力の育ちに繋がっているため「3」とした。

- 集団の中であまり発言するタイプではないA児が、カマキリをどうにかしたいという思いから、振り返り場面で主体的に発言した。クラス全員で出した答えに対して自分なりに折り合いを付けたことは人とかかわる力の育ちにつながったと考えられる。また、保育者が自分の意見に同調してくれたという思いは、保育者に対しての信頼感につながったように感じる。場面①、②ではあまり人との関りは見られなかったため、人とかかわる力を「2」とした。

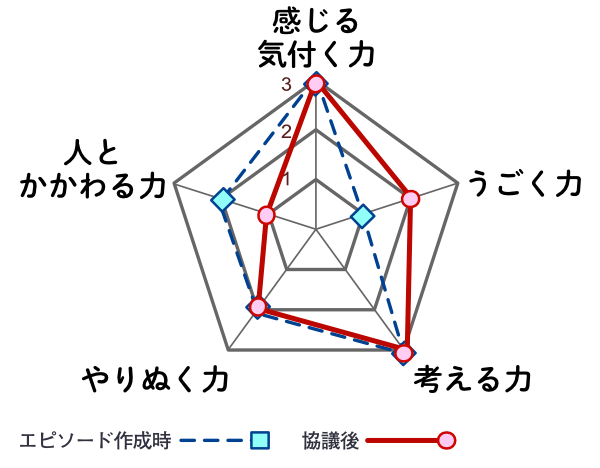

レーダーチャートを使った協議を終えて

- A児はバッタを捕れるようになり、何日も続けて採っていたことやカマキリに自分が餌をやらなければいけないという使命感をもって遊んでいることからも、うごく力は「2」であると判断できるのではないかという意見が多く出た。

- 遊びを通して人とかかわる力も伸びているとは予想できるが、エピソードからは読み取ることができにくいという意見が多く出た。そのため、人とかかわる力は「1」としている。

バックナンバー

- 2022/03/24 匂いへの興味・関心/南丹市立八木中央幼児学園(京都府)

- 2022/02/28 一枚の写真と「科学する心」/こどもなーと保育園(大阪府)

- 2022/01/20 氷~ワクワク感~/幼保連携型認定こども園モロナイ保育園(熊本県)

- 2021/12/20 出合いから広がる探究活動/幼保連携型認定こども園 出雲崎こども園(新潟県)

- 2021/11/24 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)

- 2021/11/01 保育者の振り返りと子どもの気づき/加古川市立加古川幼稚園(兵庫県)