![]()

ソニー幼児教育支援プログラム 幼児教育保育実践サイト

保育のヒント ~科学する心を育む~

- トップ >

- 20210624 「ひらめき」から始まる保育~映画館ごっこ~

保育のヒント~「科学する心」を育てる~

「ひらめき」から始まる保育~映画館ごっこ~/学校法人七松学園認定こども園 七松幼稚園(兵庫県)

日頃の遊びをよく見ていると、子どもの中の一瞬のひらめきに、思わず「面白い!」と感じることはありませんか?

日頃の遊びをよく見ていると、子どもの中の一瞬のひらめきに、思わず「面白い!」と感じることはありませんか?

今回は、その子どものひらめきが、まわりの友達や家庭に広がり、互いにイメージを共有し合いながら、遊びが発展していった園の事例をご紹介いたします。

映画屋さんからポップコーン作りへ/5歳児

いらっしゃいませ~映画屋さんです/5月

Aさんがソフト積木で枠組みを作り始めると、「いらっしゃいませ~映画屋さんです」と遊び始めた。(写真1)

それを見た数人の子どもがすぐにアトリエコーナーでチケットを作り、Aさんに手渡す。次の日、家で映画屋さんの話をした子どもから様々な意見が出始めた。

- 写真1:映画屋さんごっこが始まる

- 写真2:椅子の下に積木を入れ、

高さを出そうと工夫する

- Bさん:「映画館は暗いから電気消そう!」

- Cさん:「カーテンも閉めて!」

- Dさん:「映画館って椅子がいっぱいあって、後ろの方は高くなってるよ」(写真2)

- Eさん:「飲み物とポップコーンもいるなあ」

家で考えて段ボールで映画スクリーンの枠を作ってくる子どももいて、絵本をはめこんで映画を上映することになった。普段から乳児クラスとの交流を楽しんでいたため、乳児クラスに映画を見てもらいたいと喜びそうな絵本を選んできたり、周りにおままごとで作った食べ物を並べたりしている。

保育者の読み取りと援助

自分の好きなコーナーで安心して遊べる環境があったからこそ、1人の遊びが数人に広がり発展していった。

友達が遊んでいる様子に周りの子どもが気づき、保育者が介入せずに遊びが展開され始めたのは、クラスとして初めてであった。保育者はこの機会を大切にしようと考え、映画屋さんコーナーは、継続して残しておくことにした。また、朝の会で話し合いの時間を設け、今日したいことを発表できる機会をつくったことで、クラスの興味へと広がっていった。同時に家庭でも話題になったことが、子どもたちの関心をより一層強くしたと思われる。

映画館にはポップコーン!/6月上旬

- 写真3:イエローポップの種を触る

- 写真4:ベランダで栽培

映画館に行ったことがある子どもたちは、映画館=ポップコーンの印象が強いようで、アトリエコーナーで、廃材を使ったり、家で紙粘土等を使ったりしてポップコーンを作る姿が見られた。

朝の会ではポップコーンについての話し合いも始まった。

「ポップコーンはトウモロコシからできている」「家でもフライパンで簡単に作れる」「キャラメルやイチゴ…いろんな味がある」など、様々な意見が出た中で、子どもたちが感じたことは、「幼稚園でもポップコーンを作りたい!!」ということ。意見は比較的たくさん出るものの、全体としてまとまった答えが出にくいクラスだったが、1つの目的が初めて生まれた。

後日、Fさんがポップコーンの粒を持ってくる。Fさん「これ埋めたらポップコーンいっぱいできるかもしれへん。そしたらみんなで食べれるで!」ということで、ポップコーンの粒を埋めて育ててみることにした。(写真3)

別の日には、Gさんが「ポップコーンにはイエローポップが最適ってママとパソコンで調べた」と紙に書いてきたことをみんなの前で発表する。初めて聞いたイエローポップの言葉にみんな不思議そうな顔をしていたが、Gさんにイエローポップはトウモロコシの仲間であること、他のトウモロコシはポップコーンにならないことを聞き、園長先生にイエローポップを買ってもらいたいと相談する。

そして、イエローポップの種・スイートコーンの苗を購入した。(写真4)

保育者の読み取り

自我が強かった子どもたちも少しずつ友達の意見を聞いては、「えー!」「すごい!」と受け入れ共感することができるようになってきた。

自分たちでやると決めたということもあり、ポップコーン用の粒状の種・イエローポップの種・スイートコーンの苗の栽培は、子どもたちも期待に満ちており、毎朝登園したら1番に確認しては一喜一憂していた。

保育だよりや懇談の際に、保護者にも映画屋さんのことを伝えていたため、家庭でも話題になり、材料を持ってきてくれることも多く、子どもの自信にもつながった。何か調べたこと・発見したことは、毎日みんなの前で発表できる機会をつくるようにした。

クラス全体で1つの目的ができたことで、「できるか分からないけど、やってみたい」気持ちが強く芽生え始めた。自分が調べたことを友達が認めてくれたり、実際にやってみたりすることで、興味が深まっていったと考える。

ポップコーンできるかな?/9月

- 写真5:スイートコーン収穫

夏休みが終わり登園してきた子どもたちが、夏休み中に植えた種を見ると、いろいろなことが起こっていた。

- ポップコーンの種は、小さな芽が出た。しかし、雑草がたくさん生えて失敗。

- イエローポップの種は、夏休みの間に、夏の暑さで枯れてしまった。

- スイートコーンの苗は、収穫できた。(写真5)

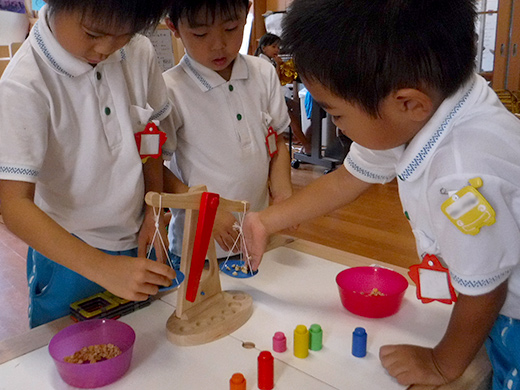

スイートコーンの観察を始める。「どんな匂い?」「どんな感触?」「1本に何粒あるかな?(写真6)」「重さも量ってみよう(写真7)」

図鑑で調べて、スイートコーンはポップコーンにならないことは分かっていたが、粒取りをした粒が数日後、乾燥して硬くなっていることに気がつく。Hさんの「スイートコーンもポップコーンになるかもしれへん」と言う意見が発端になり、スイートコーンをフライパンで炒ってみることにした。焼き始めると、ポップコーンの匂いが広がる。Hさんの要望で蓋をすると、ポンッとはじけるような音がして、子どもたちの期待が高まる。しかし結果は真っ黒焦げに……(写真8)

Hさんは、「やっぱりイエローポップじゃないとあかんか」とつぶやく。分かっていたことでも、実際に目で見て確かめることで、さらなる気づきに繋がった実験であった。

- 写真6:一本に何粒あるかな

- 写真7:天秤で重さ比べ

- 写真8:フライパンで加熱

保育者の読み取り

唯一収穫できたスイートコーンへの興味は大きく、天秤を使って数や重さについて自ら調べようとする姿が見られるようになった。

保育者もイエローポップが枯れてしまい、ポップコーンができないことを残念に思っていた。しかし、保育者が観察できる環境を整え、活動が継続する中で、子どもからスイートコーンでポップコーンが出来るかもと聞いた時には驚いた。結果は失敗だったが、子どもたちにとってはイエローポップがポップコーンに最適だというのが本当だったという理解が深まった。

収穫したスイートコーンの粒の大きさが様々であることに気づいたことで、部屋に置いてあった天秤で重さを量ってみようという活動に繋がった。さらに、同じ数でも重さが違うということに気づくことができたと考えられる。

様々な種類の種を育てていたこともあり、それぞれの成長にとても興味をもっていた。だからこそ、イエローポップが枯れてしまっても、スイートコーンで試してみたい気持ちが芽生えたのだと推測する。粒取りをした粒が、数日後乾燥して硬くなっていることに気がついたことで、イエローポップではないが、スイートコーンでもポップコーンができるかもしれないという仮説をたてて、実証する経験につながった。失敗することを通じて、実際に目で見て確かめることで、より深い学びへとつながったと考える。

バックナンバー

- 2022/03/24 匂いへの興味・関心/南丹市立八木中央幼児学園(京都府)

- 2022/02/28 一枚の写真と「科学する心」/こどもなーと保育園(大阪府)

- 2022/01/20 氷~ワクワク感~/幼保連携型認定こども園モロナイ保育園(熊本県)

- 2021/12/20 出合いから広がる探究活動/幼保連携型認定こども園 出雲崎こども園(新潟県)

- 2021/11/24 レーダーチャート化~「科学する心」を見取る~/東広島市立御薗宇幼稚園(広島県)

- 2021/11/01 保育者の振り返りと子どもの気づき/加古川市立加古川幼稚園(兵庫県)